|

Владимир Капнинский

Родом из Балашихи

(главы из повести)

Мой отец

Моего отца, в отличие от других, зовут почтительно, по имени и отчеству: Василий Алексеевич. Он работает

в фабричной конторе бухгалтером расчётной части. У него очень красивый почерк, и я часто любуюсь, как он легко, будто играючи,

выводит пером красивые, с завитушками, буквы. Он всегда опрятно одет, при галстуке, которых в казарме, пожалуй, никто не носит, и

потому не походит на обычных казарменных. "Нтилиген", - говорят про него некоторые.

Отец был увлекающимся человеком. В молодости самостоятельно изучил международный язык эсперанто, на котором нам с братом

иногда подбрасывал непонятные слова, чтобы мы запоминали. Был он и музыкален. Как любитель мог играть на скрипке, мандолине,

балалайке. Все эти инструменты аккуратно висели на стене. А однажды к их семейству присоединилась никому неведомая и

неизвестно откуда взявшаяся иностранка - фисгармония. Когда под педалями качался воздух и нажимались клавиши, она только

тяжело вздыхала тягучими звуками. Отец приучил её петь и наши песни, которые, как он говорил, звучат "в миноре". И

фисгармония послушно пела: "Сама садик я садила, сама буду поливать. Сама милого любила, сама буду забывать". И ещё: "Чудный

месяц плывёт над рекою". Приглашённая на просмотр музыкальной диковины бабка Прасковья Дырчиха, выражая общее казарменное

мнение, сказала:

- Ишь ты! Я такую штуковину и во сне не видывала! Хороша!

Кроме того отец пел. У него был небольшой, но приятный лирический тенор. В ящике комода я нашёл целую библиотеку нот с

портретами красивых певцов, исполнителей оперных арий и романсов.

С самого раннего детства я помню отца, только что вернувшегося с работы. Он переодевался в домашнюю одежду, снимал со стены

скрипку и, прижав её к подбородку, расхаживал по комнате, наигрывая тихую приятную мелодию. Позже я узнал, что это

"Колыбельная" Моцарта - "Спи, моя радость, усни".

Главным увлечением отца была поэзия. Пристрастие к стихотворству пережило все его ранние увлечения, хотя темы стихотворений не

выходили за пределы повседневного. Когда папанька бывал под хмельком (а это мы с братом всегда узнавали по тому, что у него на виске

вырастала жилка, похожая на червячка), он становился добрым и весёлым и любил читать всем свои смешные стишки. И сам при этом громче

всех смеялся. Однажды он прочёл нам с братом стишки про квартиру, о которой всегда мечтал:

Я квартиру хотел.

Мне Шувалов запел:

"Обязательно дам,

Как отстроится там,

Что на том берегу...

Ты иди, я бегу!"

- Папань, а кто такой Шувалов, который запел и убежал? - спрашиваем мы, ничего не поняв.

Отец смеётся, складывает свою записную книжку со стишками, стягивает её резиновым пояском и отвечает:

- Шувалов - это секретарь партийной организации на фабрике. А я беспартийный!

И, видя наши недоумённые физиономии, снова раскрывает книжицу:

Света нет в казарме нашей.

Вот идёт Аксинья с кашей.

В коридоре темнота,

Мрак, не видно ни шута.

А Кузьма навстречу ей

Нёс кастрюлю кислых щей!

Дальше я стишка не помню, но было очень смешно. Многие из ребят знали его наизусть и даже распевали, каждый на свой мотив.

А вот ещё один - "Казарменный мальчик":

С утра раненько он встаёт

И что захочет, то берёт.

Возьмёт, допустим, молоток

И по стене - ток-ток, ток-ток!

Пробьёт до самых кирпичей,

Пойдёт работа горячей!

Мать побранит его шутя,

Чтоб не обиделось дитя,

Но молотка не отберёт -

Ведь мы трудящийся народ!

Это он про Федюху сочинил, я знаю. Федюха любит молотком по стене стучать.

Мои первые стихи

Должно быть, из-за отцовского пристрастия к литературе у меня тоже стало проявляться влечение к стихотворству. Особенно

после того, как состоялось первое знакомство с Пушкиным.

Помню, в третьем или четвёртом классе учительница устроила нам соревнование, кто больше назовёт стихотворений Пушкина.

Победителем, разумеется, стал я. Тогда я впервые попытался сочинить стишок, из которого помню только, в подражание Пушкину,

такие строчки:

Что-то слышится родное

В звук фабричного гудка,

То - раздолье удалое,

То - сердечная тоска!

Его даже опубликовали в фабричной многотиражке. Правда, с исправлением "пессимистической" строчки. Теперь он звучал так:

Что-то слышится родное

В звук фабричного гудка -

Чувство радости большое

У рабочего станка.

Однажды отец привёл домой приятеля-стихотворца. Я лежал на своём диванчике, отгороженный от них занавеской, разделявшей нашу

каморку на две половины, и уже готовился уснуть. Но разговор взрослых привлёк моё внимание.

- Вот давай так, Василий Алексеевич, - хмельным голосом предложил гость. - Я вам говорю первую строчку, а вы к ней рифмуете

вторую... Потом я рифмую третью строчку. Ну, начали! - И гость декламирует первую строчку: - Я пришёл к тебе с фабрики

"чичеренки"...

Наступает тишина. Должно быть, отец подыскивает рифму, но ничего не может придумать. А у меня она уже родилась.

- Там живут выпивохи, бездельники! - выкрикиваю я из-за занавески.

- Вот-вот! Отлично! - зашёлся от восторга гость и захлопал в ладоши. А отец прибежал ко мне за занавеску и поцеловал в лоб.

- Молодец, Володя, выручил отца!

- А Володя, видать по всему, сатириком станет! - изрёк вдруг жующим ртом так и не увиденный мною гость.

Но первое настоящее своё стихотворение я сочинил зимой, во время школьных каникул. И вот как это было.

Все мы, казарменные ребята, отправились на нашу замёрзшую и заснеженную речку. Противоположный берег был крутым и лесистым.

Если ты хороший лыжник, можно проторить здесь первую лыжню и, лавируя между деревьев, выехать на речку. Так делает мой брат

Костя, который специально для этой цели укоротил пилой задние концы лыж. Ещё можно скатиться по "люльке" - так мы называли

сточный дождевой жёлоб, превращающийся зимой в горку с трамплинами. Съезжающему по ней предстояло преодолеть семь трамплинов,

начиная с самого малого и кончая седьмым, самым крутым, и, если ты устоял на ногах, съехать на речку. Это мало кому

удавалось - обо мне не могло быть и речи. Но всё же и я пытался преодолеть "люльку" и даже, случалось, перепрыгивал три

невысоких трамплинчика, после чего непременно падал под смех ребят. Но стискивал зубы, снова карабкался на горку, съезжал

и снова падал. Нет, горнолыжником мне не быть, - решил я и перешёл на санки.

И вот в один из таких зимних дней ранним утром я подошёл к реке и замер, очарованный. Выпавший за ночь снег так пушисто украсил

нашу речку и деревья на берегу, что страшно было нарушить эту чистую белизну следами валенок и полозьями санок. Такое чувство

бывает, когда начинаешь новую тетрадку, зная, что она никогда уже не будет чистой. Я стоял перед этой волшебной картиной, а в голове

сами собой зарождались стихи:

Окутал землю снег пушистой пеленою,

Льдом речку заковал серебряный мороз,

А синий лес, уснувший над рекою,

Как будто сединой, он инеем оброс!

Но что присочинить дальше, я не знал. Потом включился в общую игру и совсем позабыл про стихи. Продолжение пришло, когда я уже лёг

спать:

На этой речке чуть не спозаранку

Весёлою гурьбой резвимся мы,

Кто на коньках, на лыжах, я - на санках.

Да здравствуют каникулы зимы!

Теперь мне всё показалось законченным и я, счастливый, заснул.

Утром переписал стихотворение в тетрадку. А когда начались занятия и учительница попросила написать сочинение о том, кто и

как провёл каникулы, мне оставалось только показать своё стихотворение.

Мой одноклассник Алик Ярошинский, мальчик из интеллигентной семьи, прочитав стихи, сказал:

- Я склонен думать, что тебе следует серьёзно заняться поэзией.

А Миша Выдумкин, который жил в лесной сторожке (его отец был лесником), стал дразнить меня поэтом.

Значительно позже, в последнем школьном году, я неожиданно для себя написал стихотворение, которое впоследствии оказалось

пророческим. Недавно я нашёл его в чудом сохранившейся пожелтевшей тетрадке. Вот оно:

НА НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО 1940 ГОДА

Минуло лето, воспоминаний масса

О нём теснится в голове моей,

Когда стою в стенах родного класса

В кругу товарищей в начале школьных дней.

Гостеприимно школа нас встречает,

С улыбкой Сталин смотрит на стене,

И лист кленовый за окном пылает

В уже десятом школьном сентябре.

А через год "прощай" мы скажем школе,

Но что нас встретит, полных светлых дум?

Мне сердце тяготит тревога поневоле,

И мысли мрачные являются на ум.

Друг Миша Выдумкин и Алик Ярошинский,

Предвижу я военную грозу

Серпа и молота со свастикой фашистской,

Они немало жизней унесут.

И оба славных моих школьных товарища погибли в первые годы Отечественной войны. Вечная слава им, нашим мальчикам, ушедшим

на войну со школьной парты!

Зимние казармы

Зимой наша казарменная жизнь заметно замирала. Двери с фасадной стороны наглухо закрывались, дабы не выдувало тепло, а в

каморках на окна вставлялись вторые рамы. Самыми оживлёнными становились кухни. На всю нашу огромную четырёхэтажную

двухсоткаморочную казарму приходилось четыре кухни - по две на каждую половину. Наша кухня находилась на третьем этаже.

Представьте себе вместительное помещение, где левый дальний угол почти на четверть площади занимает печь, выложенная чуть

не под потолок. Печь имела восемь входов в два ряда, по четыре входа один под другим. Входы закрывались тяжёлыми чугунными

дверцами с клацающими щеколдами. В углу печи стояли ухваты-рогачи разных размеров и кочерга для извлечения противней и

сковородок. Но для нас эти ухваты служили циркулями: тёмный от копоти потолок кухни был изрисован окружностями разных

диаметров, кое-где даже с врисованными в них округлыми цветками - дело рук старшеклассников.

Кухня была любимым местом общения в зимнее время, особенно для наших старичков. Они усаживались на приставленную к печи скамеечку

и млели, ведя мирные беседы о том о сём.

Пока хозяйки шуровали ухватами в утробе печи, выволакивая из неё горшки с чугунками, мы суетились у кухонных столов с

бегающими по ним дрессированными тараканами. Тараканов было такое множество, что мы без труда отыскивали среди них чемпионов

для соревнований по бегу и борьбе. Самый непревзойдённый таракан был у Костьки Гвоздева. Где он его поймал, оставалось

тайной. Таракан был большой, коричнево-чёрный, с огромными усищами. Он был чемпионом по борьбе. Сбивал противника с ног и

обращал в бегство.

- Забирай своего чемпиона по бегу! - смеялся Костька после очередной победы и засовывал победителя в спичечный коробок.

На какой бы из кухонь он с ним ни выступал, таракан оставался непобедимым, принося славу хозяину. Васька Тарас (по фамилии,

значит, Тарасов) даже хотел обменять на него свою белую домашнюю мышку. Но Костька не согласился.

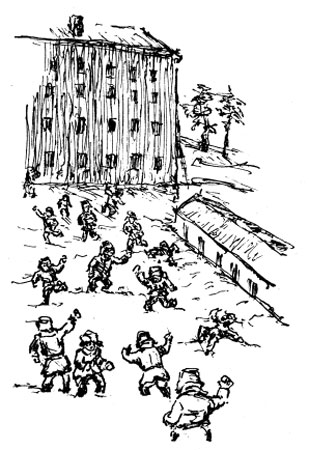

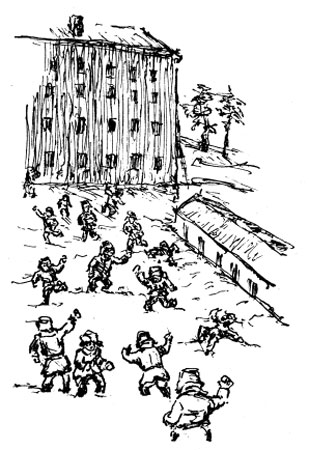

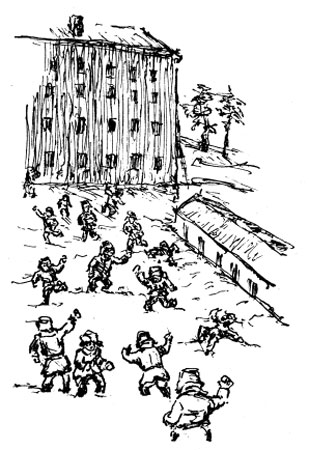

Случалось, что в зимние дни между нашей и "красной" казармой разгорались снежные баталии. Обычно их начинали наши мальчишки.

Вылепив снежки, они бросались в атаку на "красных", а те, переждав приступ, шли в наступление. Бои проходили с переменным

успехом, но потом в поддержку своих включались и взрослые. Боевые действия разрастались и война между казармами принимала

острую форму. Причиной становилось то, что некоторые в безобидный снежок упрятывали камень или ледышку. Появлялась первая

кровь, а это порождало озлобление и ответную месть. Так мальчишеская забава перерастала в драки взрослых, которых долго

потом утихомиривали жёны и милиция.

Я наблюдал за этими баталиями из своего окна, потому "мнил себя стратегом, видя бой со стороны", как сказал Шота Руставели в поэме

"Витязь в тигровой шкуре". Эта книжка только что вышла к юбилею грузинского классика. Книжка была так богато проиллюстрирована

художником Сергеем Кобуладзе, что рисунки на её страницах поражали наше воображение и мы с Колей Масловым срисовывали в альбомы

мужественные и романтические фигуры её героев.

О, эти зимние дни детства! Уже давно не светит мне родное окошко тем манящим домашним светом, как тогда, когда я возвращался

после долгих лыжных гуляний домой. А дома, за заветным окном, мигающим будто маячок в ранних зимних сумерках, ждут тебя самые

близкие и родные: мама, папанька, брат Костя. А ещё - недочитанная книжка про Тома Сойера. Теперь остаётся только взобраться

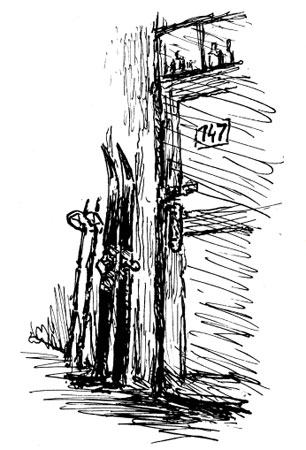

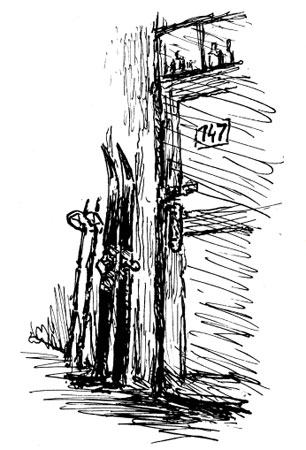

с лыжами на свой четвёртый этаж. К этому я уже приспособился. Потихоньку одолеваю ступеньки лестницы. Потом, чтобы стряхнуть

налипший снежок, оббиваю лыжи у двери каморки 147 и оставляю их на коридоре для просушки.

- Добрый вечер всем! Мам, куда мне положить мокрые варежки?

Мама, улыбаясь, берёт протянутые варежки и уносит их на гармошку трубы парового отопления.

Как хорошо, как уютно в домашнем кругу. Мы усаживаемся ужинать и наперебой делимся дневными новостями. Потом, когда мама

в коридоре кипятит под самоварником самовар, отец снимает со стены скрипку, настраивает, подкручивая колки, натирает

канифолью смычок и проводит им по струнам. "Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни", - узнаю я любимую мелодию.

Становится так хорошо и тепло. И всех я так люблю, что даже хочется плакать. Это, я знаю, музыка меня так растревоживает.

"Пчёлки затихли в саду, рыбки уснули в пруду. Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит", - в тон мелодии звучат во мне

слова, памятные с самого раннего детства. Мне так полюбилась эта мелодия, что спустя много-много лет я внёс её в свой

сценарий мультфильма "Верное средство", который вначале носил название "Колыбельная для медвежонка".

Боже мой, как хорошо бывает в детстве! У истока жизни, уносящей нас всё дальше и дальше от его милого берега.

Рисунки автора

[начало]

[в пампасы] [продолжение]

|